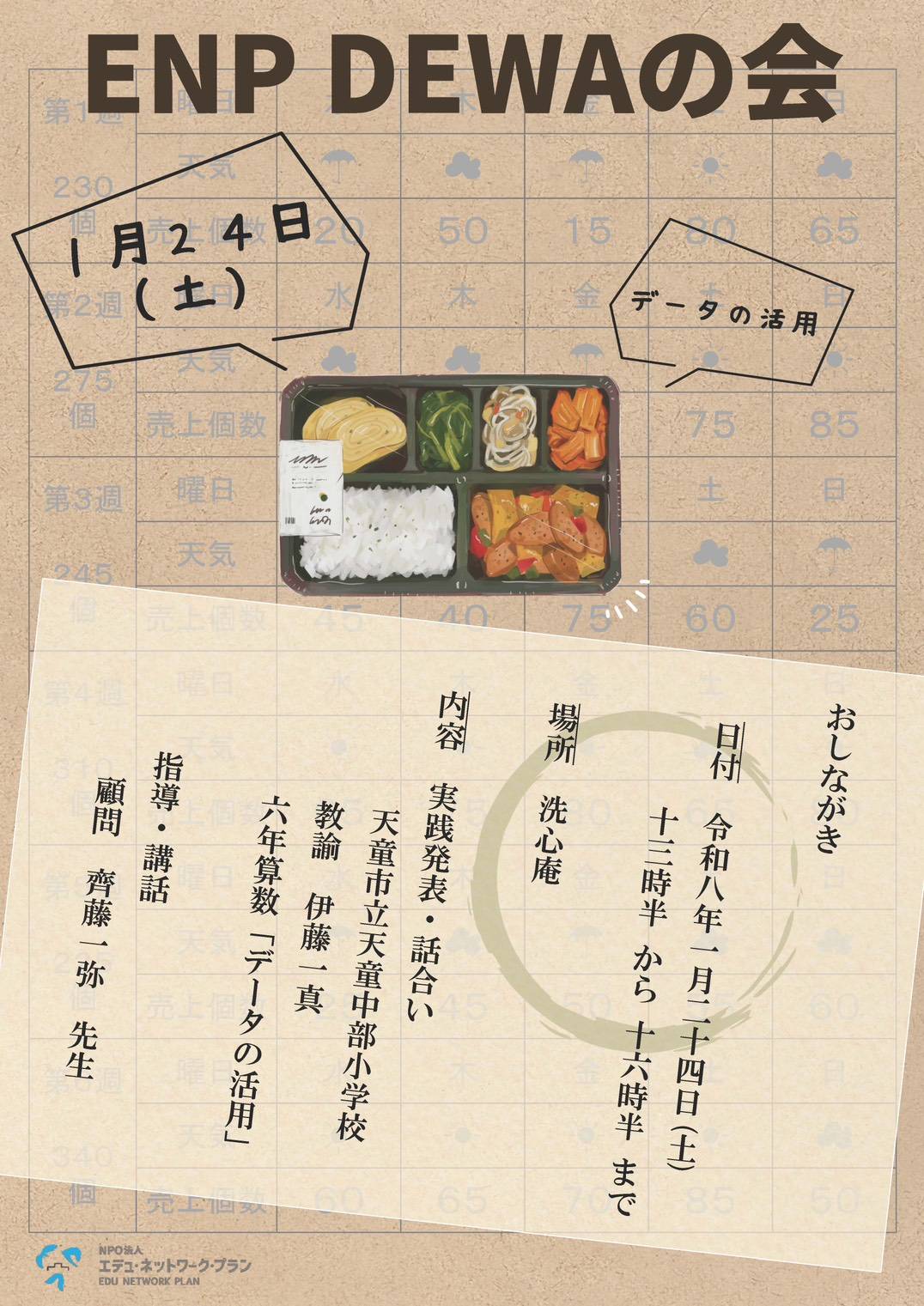

よりよい意思決定のために、数学的コミュニケーションの充実を図る『データ活用』の単元の実践

松波 典和先生

主張

設定した課題を解決するために収集したデータをグラフで分析することを通して、「よりよい意思決定のために、数学的コミュニケーションの充実を図ること」を目指した。

実践

国語科の話し合い活動の中から「廊下を走っている人を減らそう」という課題が設定された。アンケートから得られたデータを様々なグラフに整理し分析し、分析をもとに、啓発のための動画を作成していった。

討議会にて

・他教科の関連することは、良いことだが、かえって算数科として難しくしてしまうこともある。算数数学ならではの話し合いにしていこうとすると、データをもとにすることが大切になる。そのためにも、統計で解決しようとしている 問題がはっきりしていることが必要。

・目的意識を明確にするためにも、最初の課題設定の場面や成果が見える場面でデータが欲しい。

・自分たちの生活の文脈に情報活用能力が活かされるような単元づくりが大切。

・データをどのように取るか、どう改善していくかも重要(アンケート項目の設定、実施、分析、充実)そこで自己決定ができる。

【授業における数学的コミュニケーションの分析の視点】

授業においての数学的コミュニケーションの価値は、

① 数学的活動の充実

② 言語活動の充実

③ 社会性の伸長

④ 数学的表現の体系化とコミュニケーションへの活用

が挙げられる。本実践で要となるのは、③と④になる。

このうち③は民主主義の基盤となるものであり、これからの社会に求められる力となる。

④の数学的表現の体系化については、認知、伝達、結合、構成、反省、再構成、集団思考と段階があり、今回の実践で志向したいのは、集団思考である。集団思考には、分化、対立、合意、協定と合意形成を図っていくことが大切である。

以上のように、教育の変遷と求められてきたことを俯瞰しながら、数学的コミュニケーションを充実させる意義を考え、日々の実践に落とし込んでいくことが大事である。

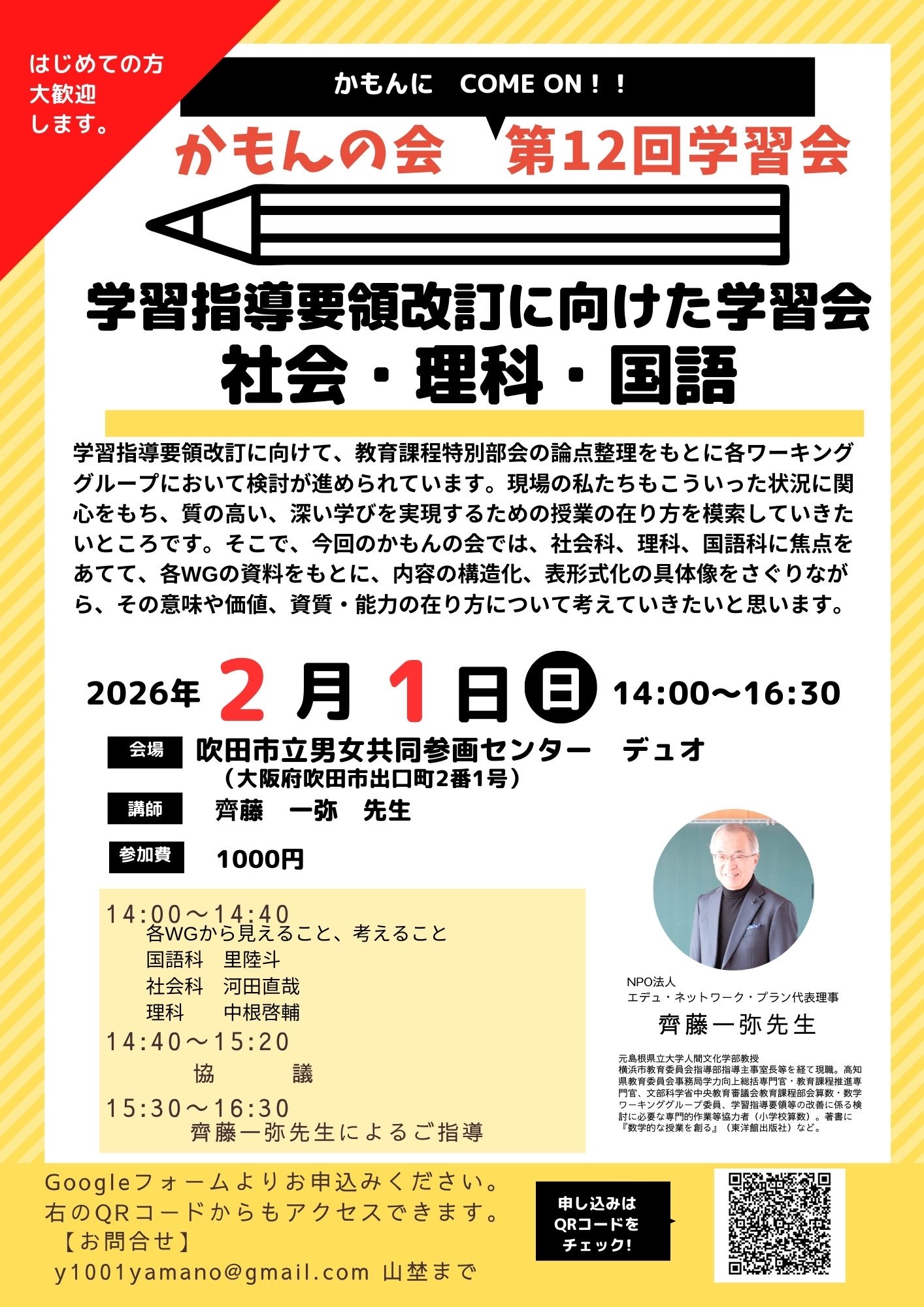

齊藤一弥先生からのご指導

なぜ数学的コミュニケーションが重視されるのか、背景を追うことが重要。

そもそも、数学的コミュニケーションが必要とされたのは、それまでの数学教育の課題点から授業におけるコミュニケーションの必要性や現代社会の学力観の変容により個性の尊重が言われるようになってきたことがある。

授業におけるコミュニケーションについては斎藤喜博氏、波多野完治氏らがコミュニケーションを通して学びが創られていくことを指摘している。それらを踏まえ、昭和52年の学習指導要領では、問題解決学習が取り入れられる。その段階での課題は、問題解決における個人差が主な課題となっていた。

平成元年では、個性を活かすことから子どもの多様な表現を活かすことが求められるようになった。平成10年から算数的活動が入 り、主体性が問われるようになった。その後の平成20年では、数学的な表現と説明について記述され、考えたことを伝え合うことについて触れられた。

そして、平成29年の改訂では、見方・考え方と数学的活動について整理され、数学的表現を用いて、学びのプロセスをするために数学的コミュニケーションが必要になってくると考えられる。