テーマ:造形遊びの授業と評価

長久小学校原田先生の学習指導案より

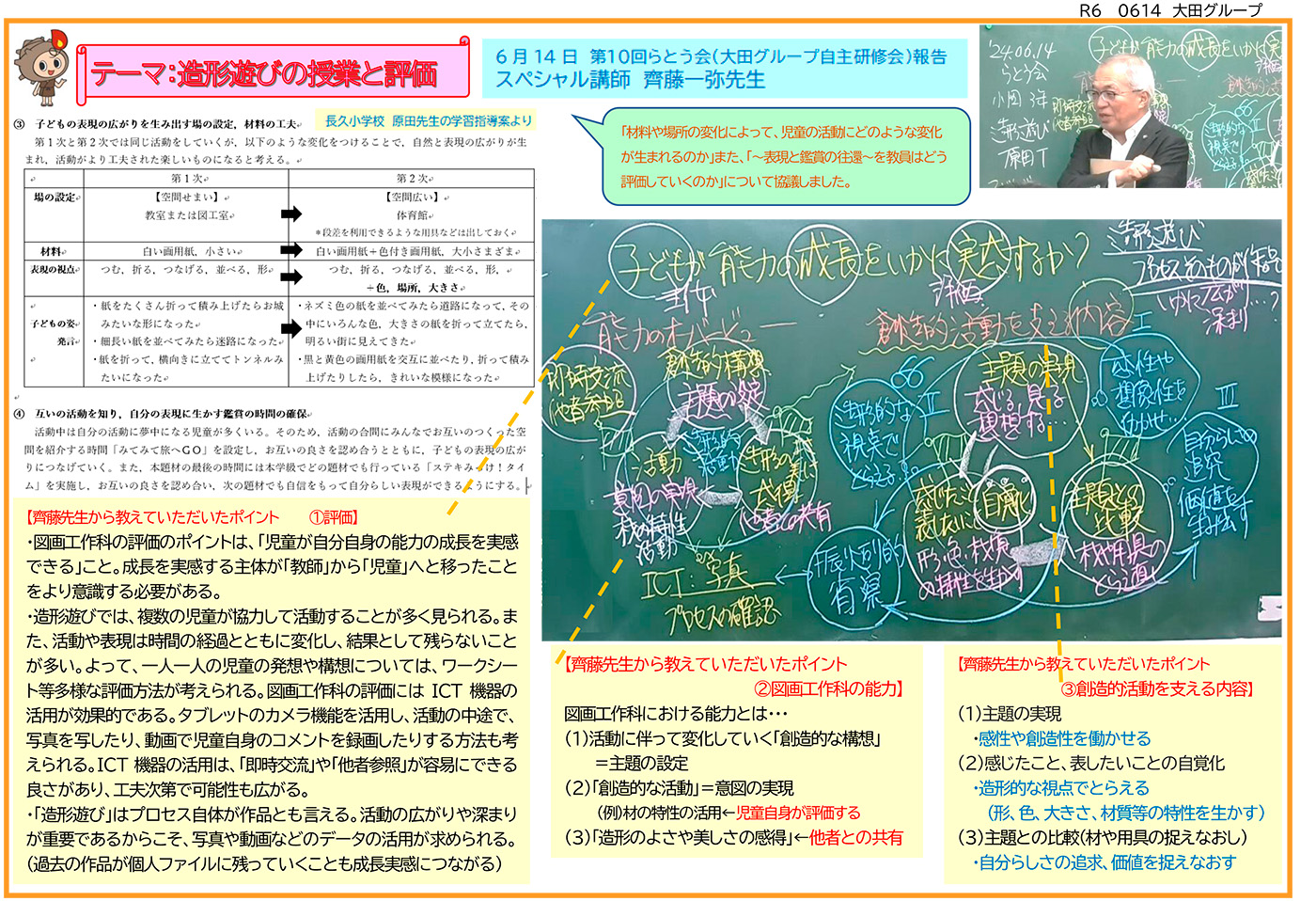

「材料や場所の変化によって、児童の活動にどのような変化が生まれるのか」また、「~表現と鑑賞の往還~を教員はどう評価していくのか」について協議しました。

齊藤先生から教えていただいたポイント ①評価

- 図画工作科の評価のポイントは、「 児童が自分自身の能力の成長を実感できる 」こと。成長を実感する主体が「教師」から「児童」へと移ったことをより意識する必要がある。

- 造形遊びでは、複数の児童が協力して活動することが多く見られる。また、活動や表現は時間の経過とともに変化し、結果として残らないことが多い。よって、一人一人の児童の発想や構想については、ワークシート等多様な評価方法が考えられる 。 図画工作科の評価には ICT機器の活用が効果的である。タブレットのカメラ機能を活用し、活動の中途で、写真を写したり、動画で児童自身のコメントを録画したりする方法も考えられる。 ICT 機器の活用は、「即時交流」や「 他者参照」が容易にできる良さがあり、 工夫次第で可能性も広がる 。

- 「造形遊び」はプロセス自体が作品とも言える。 活動の広がりや深まりが重要であるからこそ、写真や動画などのデータの活用が求められる。

(過去の作品が個人ファイルに残っていくことも成長実感につながる)

齊藤先生から教えていただいたポイント ②図画工作科の能力

図画工作科における能力とは・・・

(1)活動に伴って変化していく「創造的な構想」=主題の設定

(2)「創造的な活動」=意図の実現

(例)材の特性の活用←児童自身が評価する

(3)「造形のよさや美しさの感得」←他者との共有

齊藤先生から教えていただいたポイント ③創造的活動を支える内容

(1)主題の実現

・感性や創造性を働かせる

(2)感じたこと、表したいことの自覚化

・造形的な視点でとらえる(形、色、大きさ、材質等の特性を生かす)

(3)主題との比較(材や用具の捉えなおし)

・自分らしさの追求、価値を捉えなおす